从古地图杂说“大禹导水分九州”

今天偶然在老顽童的相册中(http://www.517huwai.com/photo/1256497#m)看到了一张古代舆图(老顽童称作“古九州图),同时注意到了517网友的评论,出于对古舆图的特殊兴趣,忍不住就多说了几句,毕竟是玩总的地盘,说多了有些喧宾夺主,就把自己的一些回复收录在这里。

老顽童是我在517很欣赏的才子,文章写得很有内容,很有见识,人也风趣幽默,影像技术方面更是有过人之处!

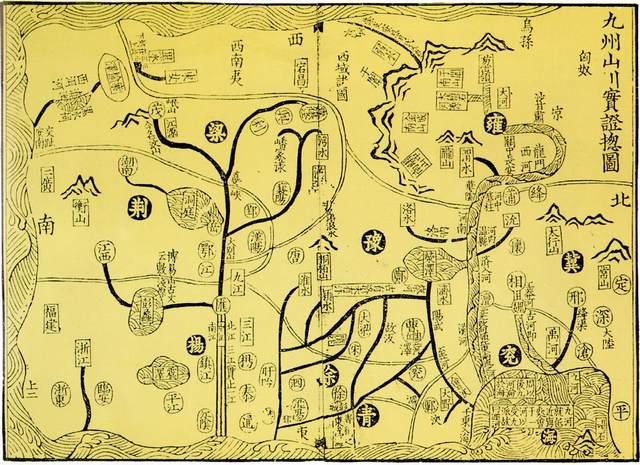

这是《九州山川实证总图》,选自宋地理名著《禹贡山川地理图》。

《禹贡山川地理图》由宋程大昌撰,淳熙四年(1177年)成书。原书5卷,3l图。中经散失,后人改编为2卷,仅存28图(目录为30图)。作者论证《禹贡》山川,取前人旧说绘图,详加辩正,另定新图。原图彩绘,雕版时改为墨印。刻工精细印制清晰,为我国现存最早的雕版墨印地图实物。各图中主要表现《禹贡》中山、河、湖、海及冀、兖、青、徐、豫、扬、荆、雍、梁九州界域等。采用中国古代地图传统形象绘画法,又以文字注记区别古今内容,如《禹贡》九州用阴文表示,宋代建置用阳文显示,地名套以黑圈,山河名加方框。河道变迁处辅以文字说明。图的方向不一,因图制宜。

《禹贡山川地理图》实为宋代编绘印制的一部历史地图集,是宋人研究《禹贡》的重要成果。现藏国家图书馆。

这里给大家介绍几本读过的宋代研究《禹贡》的书籍:

禹贡集解 二卷 / (宋) 傅寅撰 ; (清) 胡凤丹校.

禹贡说断 四卷 / (宋) 傅寅撰.

禹贡论 二卷 后论一卷 / (宋) 程大昌撰.

禹贡山川地理图 二卷 后论一卷 / (宋) 程大昌撰.

禹贡指南 四卷 后论一卷 / (宋) 毛晃撰.

这种图在古代称为舆图。如果不了解古人制图的理念,自然也就看不明白图中表达的内容。识别古代舆图,必须要明白“制图六体”,知道古地图与“ 裴秀六法”的关系,不明白这些看了也是瞎看,不明其内涵。

我们今天能见到的最早舆图是“放马滩战国秦墓出土古地图”,其次是西汉马王堆汉墓出土的“地形图”和“驻军图”。

对古舆图有兴趣的朋友,可以参看复旦大学教授张修桂先生的研究专著《中国历史 地貌与古地图研究》。

这张图采用中国古代传统形象绘画法,又以文字注记区别古、今(宋)内容,刻工精细,印刷清晰,为我国现存最早的雕版墨印地图实物。是宋人研论证《禹贡》山川地理的重要成果。

注意一下这张图的右下角关于“九河”的部分,其中有一段“周以后九河沦于海”的描述,与事实不符。“九河”的问题到上个世纪才由历史地理学家谭其骧先生解开。

“大禹导水分九州”的说法源自《尚书》“禹贡”篇。

“禹贡”有些学者认为是篇伪作,成书于战国时期,也有人认为是西周时期,还有人说是秦汉时期的地理作品。

有关夏是否存在,是个很有争议的问题,在殷商的历史记载中,没有提到过夏,在已知甲骨文中也没有夏的记载,倒是后面的周朝,提及先祖曾在夏为官。

换个角度从新石器时期考古的遗址分布看,大禹分九州的区域也与其中的部分相合,但这些遗址的年代远远早于传说的大禹时代,也许“九州”的概念与新石器时期的不同地域文化有关,例如“兖州”地处黄河下游山东半岛地区,这一带上古是东夷人的生活区域,与传说中的“少昊”有关,从古地理看,这一带地处“九河”导流入海地带,河道的摆动很厉害,水患不断,应该是治水的重点地段。

我有一段时间也思考过所谓的“大禹治水”的真实性问题,更大的疑问和好奇大禹具体治水地点会在哪里?从地形地貌角度说大禹治水的地点肯定不是地处中国二级台地的禹门口,也不会是同在二级台地黄河中游的晋陕峡谷地段,只能是在黄河的下游地区,这与先秦古籍的记载出入很大。对待历史古籍我始终是不盲目完全相信,也不做没有依据的怀疑,要有科学的事实依据来解释这些历史问题。简单的说,就是“信古、疑古、释古”的问题。

晋陕峡谷的“大禹”治水遗迹不可信,从壶口看黄河下切的断面,每年向上游以一米的速度下切,专业说法“溯源侵蚀”。唐朝壶口的位置在下游1000米左右,那里却有遗迹。按每年1米这个速度推断,4000多年前大禹时期的河道与现在这些治水遗迹也对不上。

如今探讨“大禹治水传说”要有考古学、先秦史学、地质学、地理学、天文学等多个学术领域的知识,不然会闹笑话。

“夏商周断代”工程,政府投资了几千万,最后的研究成果出了一个颇有争议的《简本》,“首席科学家”李学勤老师也早就躲到清华去了,这种话题还是躲着走为好。

夏商周断代”工程后,政府又搞了一个”中国古代文明探源工程“,低调了很多,由社科院考古所出面,王巍(现任所长)是总协调人,探讨公元前4000年至前770年间的文明面貌,就是所谓的”炎黄五帝“探源,以前的观点是”炎黄是龙山文化“,现在观点是”炎黄是仰韶文化“,年代也拉长到6500年了。 再过几十年估计要超过7000年!

再过几十年估计要超过7000年!

再过几十年估计要超过7000年!

再过几十年估计要超过7000年!按现代地质学的勘探分析,全新世中后期后的所谓“尧舜时期”和“大禹治水”后:导河积石,至于龙门,南至于华阴,东至于砥柱,又东至于孟津,东过洛汭,至于大伾,北过降水,至于大陆,又北播为九河,同为逆河,入于海的所谓“禹河故道”基本上全线都位居大地构造的上升与下降区的过渡地带,凸起与凹陷的地带,从这类构造过渡部位的地质营力考虑,水流应是以下切侵蚀作用为主,并有地壳差异运动参与的侧向侵蚀、冲蚀作用.孟津以下,有部山大伾山等一系列残丘高阜控制了禹河的基本流向,东进后有泰山及山东半岛的丘陵高地作为正面的屏障而分流,然后只能东北折向华北的湖盆地带.按4133年的记载,黄河下游流经东北方向的时间约占80%,而东西向和东南方向的时间一共约占20%.但3000多年的东北向时间都在隋唐以前. 从今河南地区禹河故道地下覆盖的厚度看,主要是河流堆积层,这充分证明了禹河的存在.

对于“大禹治水传说”的考证一直是考古学、先秦史学、地质学、地理学、天文学等多个学术领域共同关注和研究的重要课题之一。

博雅散人发表于2012-12-30 00:01

(7386次阅读/0个评论/1人赞过)